更年期 不定愁訴

更年期 不定愁訴/当院の取り組み

医療記事で更年期の特集が出ていたので、特集で紹介します。

更年期を美しく、健やかに過ごすための手引きどんなに元気な人にも、更年期はやって来ます。更年期は女性が生殖機能を完了させる前後10年間ほどの時期をさします。それは生き物としての自然の変化で、少しさびしい思いをするかもしれませんが、決して悲しいことではないのです。

ただ、更年期には身体も心もリズムが乱れがちです。それが人によっては不快な症状として現れることもあります。また、ぜひ知ってほしいのは、更年期の過ごし方いかんで、その後の健康・寿命を大きく左右することがあるということです。更年期は、女性が立ち止まってゆっくり自分と自分の環境を見直し、体調や心の安定や家族関係や自分の生きがいや、いろんなものを総合的に見直す時期にもあたります。どうぞ、ゆっくり自分と対話してみてください。

女性の心と身体のしくみ思春期と並んで身体のリズムが崩れやすい更年期。その変化を演出しているのは体内で分泌される微量の女性ホルモンです。ここでは女性の心と身体のしくみを女性ホルモンを通して知っておきましょう。

| ● 女性の生涯のなかで更年期とは、どのような時期なのか。 |

人には生まれた時から、年齢とともにいろいろな身体の機能が備わって成長し、心も成熟して成人となり、やがてこれらの機能が低下して老人となります。この間を小児期、思春期、性成熟期、更年期、老年期に大きく分けることができますが、女性の生涯において思春期と更年期は、心と身体の機能に急激な変化が現れ心身のバランスが乱れやすい時期です。

女性が女性としての身体の機能を発揮しだすのが思春期で、女性らしい身体つきとなり、最初の月経、初経が12歳頃に見られます。これらの変化は、その後の妊娠が可能となる性成熟期へとつながる生殖機能を獲得する重要なステップなのです。

思春期の初期に脳にある性中枢がまず成熟し機能しだすと、その指令を受けて卵巣が女性ホルモンを作りはじめます。先に述べた身体に現れるさまざまな変化を直接引き起こすのは、この卵巣で作られるホルモン、中でもエストロゲン(卵胞ホルモン)とプロゲステロン(黄体ホルモン)です。

初経から約4~5年を経過すると生殖機能が正常に発達した女性では、規則的な月経がみられます。約4週間ごとに4~5日で自然に止まる子宮からの出血が月経ですが、この月経周期の間に卵胞が成熟し、排卵が起こり、黄体が形成されます。月経周期が規則的に起こるためには、性中枢(視床下部)と卵巣との間に情報の交換が行われます。卵巣は独りでは排卵したり、ホルモンを作ることはできず、中枢からの刺激ホルモンが必要なのです。

また卵巣で作られたホルモンは中枢に作用して刺激ホルモンの出方を調節しています。卵巣でのホルモンが多くなると中枢からの刺激ホルモンは少なくなり、逆に卵巣でのホルモン産生が低下すると中枢からの刺激ホルモンが多く出て、卵巣でのホルモン産生を促します。このような中枢と卵巣との関係をフィードバック機構といいます。正常な機能を維持するために中枢と卵巣との間で交わされる会話がフィードバック機構なのです。

妊娠が可能な性成熟期の間にみられた生殖機能は、40代半ばに入ると低下しはじめます。そして50歳の女性の約半数が、月経がなくなる閉経を迎えます。それではなぜ、50歳頃に閉経になるのでしょうか。

妊娠初期の女の胎児の卵巣には約200万個の卵とホルモンを作る細胞を含んだ卵胞(原始卵胞)がありますが、その後年齢とともに数を減らし、50歳を過ぎると卵巣にはほとんど卵胞が見られず、ホルモンも作られなくなります。そしてこの時期には子宮の内面を被っている内膜が薄くなって月経にあたる出血がなくなり、閉経を迎えます。このように卵巣の中にある卵胞の数には限りがあり、女性の一生を通じて減少する一方で新しく作られることはありません。卵巣の機能の完全な停止が閉経であり、従って女性の生殖機能の終りを決定するのは、卵巣の機能なのです。この閉経を挟んだ前後10年間、45歳~55歳の時期が、更年期に当たります。

| ● 約10年間の更年期、女性の心と身体はどう変化するのか。 |

更年期に起こる卵巣機能の低下と消失は、単に月経を不順にし停止させるだけでなく、この時期の女性の心と身体に多くの重大な影響を与えます。

| 女性ホルモン(エストロゲン)の産生が衰えるとともに、さまざまな症状が出てきます。 45~55歳の更年期以降に現れる症状にも要注意です。 |

更年期に卵巣の機能が低下し女性ホルモン、中でも最も重要なエストロゲンの産生が著しく減少すると、これを何とか回復させようと中枢から盛んに刺激ホルモンが分泌されます。更年期の始めには一時的に残り少ない卵胞が反応して少量のエストロゲンが産生され、不規則な出血をみることがありますが、ついにはどんなに刺激が加わっても卵巣はホルモンをつくることができなくなります。しかし中枢はしばらくの間は諦めないで刺激ホルモンを出し続ける状態が持続します。卵巣に対する刺激ホルモンの分泌を調節する中枢には、この他にも多くの身体の機能を一定に保つために必要なホルモン、たとえば甲状腺、副腎などのホルモンの産生を調節する役割があります。また自律神経や免疫といった生命を維持するのに不可欠な機能にも関係しています。

いくら指令を出しても反応しない卵巣のために中枢が懸命になっている状態は非常に不自然で不安定で、そのために中枢が調節している他の機能にも影響が及び、その結果として身体全体の機能のバランスが乱され、さまざまな症状が引き起こされます。この一群の症状が更年期障害なのです。

更年期障害としてはいろいろな症状が現れますが、各種の検査をしてもそれらの症状に直接結びつく原因を見いだせない場合が多いのが特徴です。しかし更年期は成人病・生活習慣病が出やすい時期でもありますので、安易に更年期障害と判断してはなりません。子宮がんや乳がんの検診とともに、血圧のチェック、貧血、肝機能や糖尿病に関する検査などで異常がないかを確かめる必要があります。

また、更年期障害の症状の程度や種類、いつまで続くかは個人によって異なります。その女性が置かれている社会や家庭の環境、性格や感性、人生や日常生活に対する姿勢などによって更年期障害の現れ方が左右されることが多いのです。特に更年期の女性にストレスが加わった場合に、これに対しどのように対応するかによって、症状が増悪したり、または大した影響を受けないで過ごせるかが変わります。このような更年期の心に見られる変化の特徴をも十分に理解した上で、更年期障害への適切な対応を考えることが重要となります。

| ● 知っておきたい、更年期の様々な身体機能の変化。 |

更年期の身体の機能には、歳をとることによって一般的に現れる低下に、卵巣からのホルモン、主にエストロゲンが無くなるために生じる影響が加わった変化が起こります。中でも更年期の初期から起こる変化として、また女性がまず自覚する症状として膣の乾燥感があり、そのために性交時に痛みを感じたり、膣からおりもの(帯下)が増え、痒みや痛み、時には出血をみることがあります。膣にこのような変化が起こると、その影響は近くにある尿の出口、尿道や膀胱にも波及し、排尿時の痛み、尿漏れ、尿失禁などの障害が起こることもあります。

更年期の身体機能の変化として、さらに重要なものとして、骨や血管に生じる変化を見落としてはなりません。骨は全身を支え身体を動かすために基本となる器官で、強さを保つために絶えず古い骨は吸収され、その後に新しい骨が作られています。

正常な女性の骨量は20歳代の半ばまで増加しますが、30歳代の後半からは減り始め、閉経後の約10年間には特に急速に減少します。この閉経後の骨量の減少には、やはりエストロゲンの低下・欠乏が深く関連しており、骨の作られる量と吸収される量のバランスがマイナスに傾いてしまうためなのです。骨量が一定のレベル以下に減少した状態が骨粗鬆症で、骨はもろくなり、骨折を起こす危険性が高くなります。

| 骨量の最大ピークは30代半ば。更年期は骨量減少が加速する時期です。 |

次に血管に起こる変化としては、血管の内腔が狭くなり、血液の流れが悪くなる状態がやはり更年期に入るとみられ始めます。この原因となるもののひとつが、コレステロール(脂質)代謝の異常です。

閉経後にエストロゲンがなくなると血液の中の総コレステロールが増えてきます。特に血管の壁を滑らかにし、血液の流れをよくする善玉コレステロールが減り、血管壁にこびり付いて血管の内面を傷つけ内腔を狭くしてしまう悪玉コレステロールが増えるパターンへと変化するのが問題となります。

このような状態が心臓や脳の動脈に起こると狭心症、心筋梗塞、脳梗塞などの命を脅かす疾患になります。最近の日本女性の死亡原因としてこれらの疾患の占める割合が高くなってきており、生活習慣、中でも栄養に対する注意が必要になってきました。

これらの骨や血管の変化を更年期に自覚することは少なく、病状が進行して実際に病気として表に現れるのは、65歳以降の老年期に入ってからが多いのですが、一旦骨折や、心臓や脳に異常が生じてしまっては正常な状態への回復は困難で、質の高い生活は望めません。将来このような病気にならないように予防するには、更年期から、たとえ自覚症状がなくても、異常がないかを検診し、問題が見つかればこの時期から対応を始めることが重要です。

| 更年期のいま前向きで取り組みたい健康管理と生活習慣の改善。 |

今日、日本女性の平均寿命が80歳を超え、更年期以降に人生の約3分の1を生活する時代になっており、長寿は喜ばしいことですが、生活の内容、質が問われるようになってきました。更年期はいろいろな面で心と身体に大きな変化が現れる時期ですので、これまでの生活を振り返り、その後の豊な人生を目指した健康のチェックに自分自身で、前向きに取り組むようにしたいものです。

そのためには、更年期を正しく理解し、心と身体の健康状態を把握することから始めましょう。成人病検診により異常を早期に発見することが基本となりますが、がんなどの悪性の病気だけではなく、心臓や血管、骨の機能などをも含めた総合的な検診が重要で、予防を目的とした対応に主眼をおくべきです。健康の維持、増進には、適切な生活習慣が前提となります。

食事、運動、休養、睡眠などが適切かを見直し、生活環境や習慣を整えることで、更年期障害の一部の症状は十分に改善され、病気の予防も可能です。このような取り組みで解決、改善されない場合には、専門的な治療を受けることになります。(m3.comより)

【あおぞら】

自律神経バランス、ホルモン(内分泌)バランス筋、代謝、骨代謝がくずれやすい時期。

自律神経は脳からつながった神経束がが背骨の間から各臓器へつながっています。

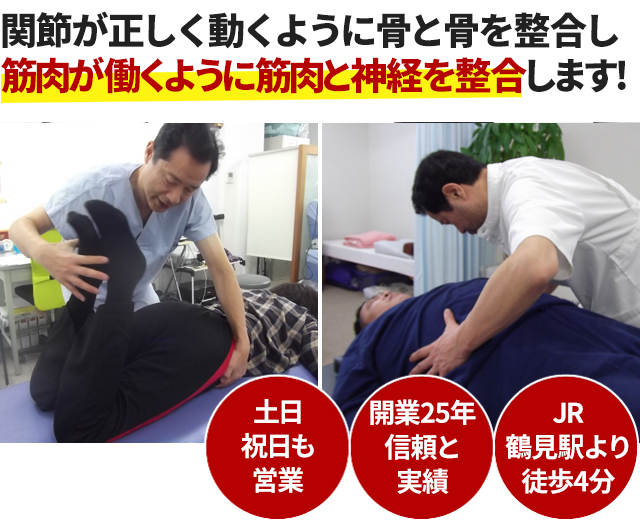

私は、骨盤・背骨のユガミからくる神経圧迫を取り除き、体の筋バランスを整えます。

腰痛・坐骨神経痛を解消したい方へ

土日・祝日も営業 開業25年の信頼と実績 鶴見駅より徒歩4分 平日20時まで営業 体験談多数掲載中