免疫力を高めるには

免疫力が強いと、風邪やインフルエンザ、生活習慣病、ガンなどを予防することにつながります。この免疫力を高めるには、運動、睡眠、ストレスをためないなど生活のしかたが重要で、とりわけ食生活の改善とストレスをためない、体温を下げないことが鍵を握ります。

1、喫煙をひかえる。(禁煙)

・タバコ喫煙により、タバコ煙は直接肺に吸入されるため、肺に存在する免疫細胞や肺組織に影響があります。特に肺の免疫系で中心的な役割を担っている肺胞マクロファージの免疫力が低下します。その結果、肺がんなどを誘発するリスクが高まります。

2、適度の飲酒を心がける。(適度な飲酒)

・アルコールやその代謝産物は、免疫毒とさえいわれています。常習飲酒家は発がん率が高いこと、呼吸器系感染率が高いことが最近分かって来ました。また、アルコール性肝障害では、C型肝炎ウイルスの感染がよく見られることなどから、アルコールが免疫力を弱める事例と考えられています。

常習飲酒家から生まれた子供は、長期間にわたり免疫系の異常が見られ、その結果、色々なウイルスに感染しやすく、また悪性腫瘍も発生しやすいようです。

3、質の良い睡眠をとる。(質の良い睡眠)

・睡眠の乱れによって、免疫力は低下します。あるラットの実験で、断眠によってサイトカインは増加しましたが、脾細胞のTリンパ球マイトーゲンに対する反応性や、NK細胞の活性は低下し、好中球の貪食は、低下傾向にあることが認められました。

快眠は大事です。たとえ心労があって眠れなくても、体を横にして休めているだけで、免疫力は高まると言われています。

20分ぐらいの昼寝でも、免疫力を高めます。これは体内のメラトニンというホルモン物質の増加によるもので、このメラトニンが活性酸素という有害物質を減少させるからです。

寝るときは、真っ暗にして寝るのが理想的です。

4、ムリのない適度な運動をする。(適度な運動)

・免疫力を高めるには、適度な運動がとても効果的です。なぜなら、体内にウイルスが侵入してきたときに戦う免疫細胞(特にNK細胞)が、運動することによってより活発に働くようになるからです。

運動習慣のある人は、そうでない人に比べ、NK細胞の働きが活発であることがわかります。

ウォーキングやジョギングなど軽めの有酸素運動の継続が免疫力を高めます。

屋外での適度な運動は精神的・肉体的にも良い。

5、笑う。

・笑うと身体の免疫力がアップします。笑うとNK細胞の活性化につながるからです。

| 笑うと、生命活動を維持するために必要な神経、主に内蔵器官の働きを私たちの意識とは無関係にコントロールしている自律神経(交感神経と副交感神経)に変化をもたらし、身体中の様々な器官に刺激が与えられます。この時、笑いによる脳への刺激が、神経ペプチドという免疫機能活性化ホルモンの分泌を促し、このホルモンの影響でNK細胞はたちまち活性化され、さらに強力な戦士としてガン細胞などを攻撃します。 作り笑顔の場合でも、NK細胞の働きが活発になるそうですので、とにかく笑うことです。 |

6、充分な休養などでストレスをためない。

・「笑い」(快・充足)が免疫力を活性化させ、逆にストレス(不快・非充足)が免疫力を低下させるのは事実です。「ストレスを感じた時は、NK細胞の活性は低下する。ガンの芽が出やすい。」(星 恵子助教授/聖マリアンナ医科大学)このようにストレスの積み重ねがガンにまで大きく影響します。

・ストレスは大脳でも様々な部分が関係していますが、特に扁桃体(へんとうたい)との関係が濃密です。扁桃体は、大脳の奥深くにあり、外から来た情報に対して、快か不快かを判断しています。 扁桃体が不快と感じた場合には交感神経が刺激されストレスになり、心地よいと感じた場合には副交感神経が刺激されストレス解消につながります。

事実、扁桃体が不快と感じた場合に起こるストレスの刺激によって、脳内の視床下部の興奮を引き起こし、そのことによって脳下垂体からACTH(副腎皮質刺激ホルモンの一種)が分泌され、これが血液によって副腎皮質に運ばれコルチノイド(副腎皮質ホルモン)の分泌を促し、このコルチノイドがリンパ節へ運ばれ、免疫細胞であるリンパ球を殺し減少させ、免疫を低下させることが科学的に証明されています。

・ストレスに負けないためには「適切な休養」「積極的休養」が大切です。「休養」には「休む」と「養う」の2つの意味があります。仕事の後や休日には体を休めることが大事ですが、趣味や旅行、スポーツ、家族との団らんや友人とのつきあいで「自分を養う」ことも大切です。これが積極的休養で、ストレス発散に役立ちます。

7、体温を下げない。(体温を上げる)

・平均体温が1℃下がると免疫力は約37%下がり、平均体温が1℃上がると免疫力は約60%活性化するといわれているように、体温は免疫力を大きく左右します。風邪をひいたとき熱が出るのも、体温を上げて免疫力を上げようとする防衛反応といわれています。また、体温が低いと体内の細菌に対する抵抗力が低下し、腸内では悪玉菌や有害菌が増殖して様々な病気や感染病の原因にもなってしまいます。

「体が冷たいと、免疫をつかさどる細胞や酵素は全然うまく機能しない」(米国カリフォルニア大学の麻酔専門医ダニエル・セスラー)

・通常、外気が暑くても寒くても、人間の体温は36.5℃~37℃の範囲に保たれています。人はこの平熱より5℃高い41.5℃の発熱ですぐに死ぬことはありませんが、逆に5℃低い31.5℃では、体内での代謝活動などが阻害されてしまうため、生きていくことができません。人間の体は体温の低下には非常に弱いといえます。

体が冷えていると、冷えている部分の代謝活動が落ち、大切な栄養素や老廃物を運ぶ血行も悪くなり、そのため、婦人科系の病気だけでなく、心筋梗塞や脳卒中、ガン、アレルギー、うつなどの精神病など、あらゆる疾患の発病に影響を与える可能性があります。

体温を上げるには良い筋肉を作ることが大事です。

8、日常の飲料水に気をつける。(水)

・水は、体重の60~75%を占める体の主要な構成成分で、その10%を失うと健康が脅かされ、20%を失うと死を招くといわれています。水は一般に栄養素には含まれていませんが、とても大事なものです。

体内における水の働きは:

①溶解性が強く、体内における化学反応は水溶液の形で行われる。

②血液の主成分として、栄養成分や酸素などを体の各組織へ運び、また各組織から不要産物を

体外へ排出する。(体の各組織から運ばれた血液中の成分は、腎臓の糸球体でろ過され、必要な

成分は尿細管で再吸収して利用し、体内の不要産物を尿として排出する)

③電解質を溶かし、そのバランスを維持する。浸透圧の平衡を維持し、体細胞の形態を保つ。

④発汗作用により体温を調節する。

など、生命の維持に重要な働きを行っています。

質のよい水を一日、1リットルから2リットル飲むとよい。

9、薬・抗生物質を乱用しない。

・薬や抗生物質は、緊急、命の危険、重病、慢性病、感染症以外はなるべく服用を控えましょう。薬や抗生物質への安易な依存は、長期服用の副作用は言うに及ばず、免疫力の低下につながります。

・結核は、第二次大戦以降、ペニシリンという抗生物質の発見により患者数が激減し、もはや過去の病気になりかけていました。しかし80年代の後半からアメリカを皮切りにほとんどの先進諸国で結核患者が増加し、現在世界中での結核死亡者数は年間三百万人にも及び、いまなお単一疾患としては死亡原因のトップを占めています。

日本では1996年12月現在結核患者数は132,958人で、日本の罹患率は諸外国に比べて非常に高く、先進国中で最も高水準にあり、死亡率も極めて高いものとなっています。

これらの原因のひとつとして、抗生物質の安易な乱用が考えられています。

・様々な抗生物質の開発によって、各種の病気(感染症)を治療可能にしたことは、人類にとって福音以外の何者でもありませんでした。しかし、抗生物質の乱用は、同時に、耐性菌(病原体がそれまで効果を示していた抗生物質などの医薬品に対して抵抗する術を身につけた菌)をも生み出してしまいました。あまりにも薬に頼りすぎた結果、より強力な病原菌が生まれてしまったわけです。

抗生物質の最も適切な使用法というのは、病原菌を殺すことではないと思われます。抗生物質によってある程度細菌の増殖を抑えつつも、その人が本来持っている免疫力で病原菌を排除していく、というのが理想的でしょう。

・免疫系を弱める最大の要因は抗生物質の使用、または乱用によるもので、免疫系の低下を引き起こします。免疫系が弱まった時、ウイルス・バクテリアなどが体内に入りやすくなるため、次のステップとして新たな抗生物質の使用に頼ってしまいがちです。

つまり、抗生物質の使用が免疫力を低下させるのです。免疫力が弱くなったために病気に追い込まれていくといった、繰り返しが弱点といえるでしょう。この繰り返しを防止することが第一です。

10、バランスの良い食事を心がける。

・現代は食生活の偏りなどにより栄養バランスが乱れ、そのために免疫に大切な栄養が不足し、免疫力低下を招いていることが多く見られます。

バランスの良い食事と腹八分目、夕食は寝る前の4時間前に摂るのが理想的です。身長を伸ばしたい子供は空腹で寝るのと成長ホルモンが働くので良いでしょう。

・免疫力を大きく左右するのが食事であり、「6つの基礎食品」からバランスよく栄養をとることがその基本です。

1群は肉・魚、2群は牛乳・乳製品、3群は緑黄色野菜、4群は淡色野菜・果実、5群は穀類・いも類、6群は油脂製品となっています。また、栄養素別にみると、炭水化物(糖質)・タンパク質・脂質が主にエネルギー源となる3大栄養素、これに体の機能維持や調整・抵抗力をつけるビタミン・ミネラルを加えて5大栄養素、そして第6の栄養素に食物繊維、第7栄養素にスカベンジャー(抗酸化食品)となっています。

爪をもむ、手の指の爪の生えぎわの角をもむ(人差し指と親指で生えぎわの角を10秒から20秒、少々痛いくらいにつまむ)と、リンパ球をふやして副交感神経が優位になり、血行が促進され免疫力が高まるといわれています。あまり厳密な位置にこだわる必要はありません。基本的に、両手の親指、人さし指、中指、小指の 4本の指をもみます。ただし、薬指は交感神経を刺激してしまうので特別な場合以外はもまないようにします。

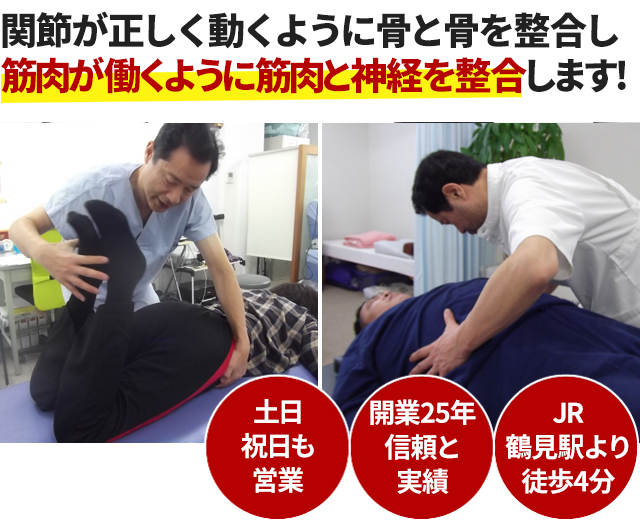

【あおぞら整骨院】の施術は、神経・筋整合法により、筋肉の状態・バランスを良くし、ましては、迷走神経にインパクトをかけるので、整形外科的な痛みや痺れはもとより、自律神経系やホルモン系のアンバランス、生活習慣病の改善に効果を発揮します。

腰痛・坐骨神経痛を解消したい方へ

土日・祝日も営業 開業25年の信頼と実績 鶴見駅より徒歩4分 平日20時まで営業 体験談多数掲載中