めまい 検査

めまい 検査

めまいが起こり、めまい外来など検査を受けるとき、

どのような検査をするのでしょうか?

めまいの検査は、簡単なものから、専用の医療機器を使う検査まで、

さまざまなものがあるそうです。

めまいの検査は、主に以下のようなものがあります。

●問診・・・めまいがいつ起こり、どのような症状で、どのぐらい続いたかなど、

詳しい症状などを聞き、後の検査方法を選ぶ為の準備をします。

●眼振検査・・・めまいが起きると眼球が激しく揺れ動きます。

それを眼振(がんしん)といい、眼振を観察しめまいの程度を調べる検査になります。

●体平衡検査・・・目を開けたときと、閉じたときで、両足や片足で立ち、

体のバランスがとれている調べる検査です。

●聴力検査・・・めまいの原因が耳の異常かどうか調べる検査です。

主なめまいの検査には、このようなものがあります。

脳卒中に伴うめまいの検査

めまいは、少数ではありますが、脳出血や脳梗塞といった、

脳卒中(脳血管障害)でも起こります。

この脳卒中に伴うめまいの検査は、どのようなことが行われているのでしょうか?

脳卒中に伴うめまいの検査では、脳内の出血や梗塞の有無、障害の位置や大きさを調べる、

画像診断が行われます。

画像診断では、CT検査やMRI検査、超音波検査が主な診断方法になるそうです。

他にも、脳出血や梗塞の起こった場所によって眼振に特徴があることから、眼振検査が行われます。

眼振検査は、脳卒中に伴うめまいを診断するのに役立つ、重要な検査になるそうです。

そして、脳卒中の危険因子である生活習慣病の有無と、その程度を血液検査や尿検査といった、

生化学的検査で調べます。

脳卒中に伴うめまいの検査では、このようなことが行われています。

脳卒中に伴うめまいの検査~問診

めまいは、少数ではありますが、脳出血や脳梗塞といった、

脳卒中(脳血管障害)でも起こります。

このような、脳卒中に伴うめまいの検査は、どのようなことが行われているのでしょうか?

脳卒中に伴うめまいでは、診断をするにあたって重要になるのが、検査前の問診です。

脳卒中に伴うめまいの問診では、以下のようなことを確認します。

・めまいが突然起きたか、何かきっかけがあったか

・めまいの症状と持続時間

・めまいに伴う症状の有無(頭痛、嘔吐、神経症状、意識障害など)

・生活習慣病であるか(高血圧、糖尿病、心臓病、高脂血症など)

・今までに同じような症状が起こったか

このようなことを、脳卒中に伴うめまいの問診では確認されます。

頭部外傷後のめまいの検査

頭部外傷後のめまいが起こった場合の検査は、どのようなことが行われているのでしょうか?

頭部外傷後のめまいの検査は、以下のようなことが行われています。

■画像診断・・・骨折や脳出血の場所などをX線などを使って検査します

■聴力検査・・・ヘッドホンをつけて行う、純音聴力検査など

■眼振検査・・・眼振を観察します

■平衡機能検査・・・目を閉じてその場で足踏みをするなどの検査

画像診断では、X線を使うCT検査や、磁気を使うMRI検査、

造影剤を使う血管造影検査が行われるそうです。

頭部外傷後のめまいの検査では、このようなことが行われ、問診で得た情報と共に、

診断・治療に役立たせます。

これが、頭部外傷後のめまいの検査になります。

頭部外傷後のめまいの検査~問診

頭部外傷後のめまいが起こった場合の検査は、どのようなことが行われているのでしょうか?

今回は、頭部外傷後のめまいの問診について紹介したいと思います。

頭部外傷後のめまいの場合、外傷の緊急処置が優先されるので、

めまいの診断などは時間が経ってから行われますので、問診はめまいを診断する上で、

とても大切なものになります。

頭部外傷後のめまいの問診では、以下のようなことを医師に伝えましょう。

・外傷を受けた時の状況

・めまい症状と持続時間

・めまいに伴う症状の有無(嘔吐・冷や汗・頭痛・神経症状・首の痛みなど)

問診では、このようなことを聞かれますので、医師にきちんと伝え、

頭部外傷後のめまいの適切な診断と治療を受けれるようにしましょう。

椎骨脳低動脈循環不全症によるめまいの検査

椎骨脳低動脈循環不全症によるめまいは、脳の平均感覚に関係する部分に、十分な血液が送れなくなり、めまいが起こります。

この椎骨脳低動脈循環不全症によるめまいの診断をするための検査は、どのようなものが行われているのでしょうか?

まずは、他のめまいが起こる病気と同じく、“問診”が行われます。

どのようなタイミングでめまいが起きたか、めまいの症状と持続時間などが聞かれます。

他にも、血管や骨の状態を診るために、CTやMRI、脳血流検査、X線検査といった、画像検査が行われます。

また、他のめまいが起こる病気でないか調べるために、眼振検査が行われ、神経症状から脳への血流を判断する神経学的検査も行われるそうです。

椎骨脳低動脈循環不全症によるめまいを診断するための検査は、このようなものが行われているそうです。

外リンパ瘻によるめまいの検査

外リンパ瘻(ろう)は、耳の奥にある外リンパが、何らかの原因で漏れ出てしまい、

めまいや難聴といった症状が現れる病気になります。

この外リンパ瘻を診断するための検査は、どのようなものが行われているのでしょうか?

外リンパ瘻の検査はまず、“問診”が行われます。

問診では、外リンパ瘻の症状であるめまいや耳鳴りが起こる前の、頭部のケガの有無、

めまいが起こったときに「ポン」という音が聞こえたかどうかなどが確認されます。

また、外リンパ瘻が起こっている耳を下にした場合、高い確率で眼振が起こることから、

“眼振検査”も行われます。

他にも、聴力低下という症状も起こるので、“聴力検査”が行われ、

外リンパの漏れを手術で直接確認し、漏れている場合は治療も行う、

“試験的鼓室開放術”という検査も行われます。

外リンパ瘻を診断する検査は、このようなものが行われます。

頸性めまいの検査

頸性めまいは、首を回したり、ひねる、伸ばすといった動作によって起こるめまいです。

この頸性めまいを診断するための検査は、どのようなものが行われているのでしょうか?

まずは、他のめまいと同様に、頸性めまいでも問診が行われます。

問診では、どのような動作でめまいが起こるか、めまいの症状や時間などを確認し、頸性めまいの診断、治療に役立てるそうです。

また、頸性めまいでは、眼球が不規則に動く眼振がみられることがあるので、眼振検査も行われます。

他にも、頸椎に異常がないか調べる、X線検査や、椎骨動脈に狭窄(きょうさく)・走行異常がないか調べる、CT・MRI・血管造影検査が行われます。

頸性めまいの検査では、このようなものが行われるそうです。

片頭痛に伴うめまいの問診

片頭痛に伴うめまいは、そう多く起こるものではありませんが、片頭痛が起こると同時にめまいが起きたり、片頭痛の前触れとしてめまいが起こります。

この片頭痛に伴うめまいを診断する上で、とても重要になってくるのが、“問診”です。

CTやMRIの検査も行われるようですが、片頭痛以外の疾患がないことを確認するために行われ、基本的に、片頭痛であるという診断は、すべて問診によって行われるそうです。

片頭痛を診断するための問診では、片頭痛の多くの特徴を確かめ、診断の手がかりとします。

片頭痛の特徴をすべて満たす必要はないのですが、一部の特徴に当てはまるからと、片頭痛であると診断されることはないそうです。

片頭痛に伴うめまいは、このように、問診によって片頭痛であることが確認されて診断されます。

血圧異常によるめまいの検査

めまいは、血圧の異常により、脳の血流量が一時的に低下することでも起こります。

立ちくらみや、目の前が暗くなる、眼前暗黒感などがこの、血圧異常によるめまいにあたります。

この血圧異常によるめまいの検査は、どのようなものが行われているのでしょうか?

血圧異常によるめまいの検査としてはまず、他のめまいと同様に、“問診”が行われます。

めまいの起きた時の様子や健康状態、めまい以外の症状などを確認します。

次に、“血液検査”も行われます。

血液中の鉄分やコレステロール値を調べ、貧血や動脈硬化の有無などを確認します。

また、“循環機能検査”では、血圧異常の程度や原因を調べ、

めまいが自律神経の異常によるものかを調べるために、“自律神経機能試験”も行われます。

血圧異常によるめまいの検査は、このようなものが行われているそうです。

心因性めまいの検査

精神的なストレスや、不安感など、心理的な原因で起こるめまいを、心因性めまいといいます。

この心因性めまいを診断するための検査は、どのようなものが行われているのでしょうか?

心因性めまいの検査としてはまず、「眼振検査」があります。

一般的なめまいでは、眼振がみられることが多いのですが、心因性のめまいではあまりみられないそうです。

次に、「平衡機能検査」です。

歩行検査・直立検査・足踏み検査などが行われ、身体のバランス機能を検査します。

心因性めまいの場合、平衡機能に異常が現れることが無いのですが、患者が無意識のうちに検査に反応してしまう事があるそうです。

しかし、それも心因性めまいを診断する手がかりとなるそうです。

このような検査が、心因性めまいを診断するときに行われます。

心因性めまいの問診

めまいは、精神的なストレスや、不安感など、心理的な原因で起こる場合があります。

このような、めまいを心因性めまいといいます。

心因性のめまいの症状うや、めまいが起こった時の状況には、身体的な原因とは異なる特徴がみられるため、心因性のめまいの検査では、さまざまな事が行われます。

今回は、その一つ「問診」について紹介します。

心因性のめまいの問診で確認されることは、以下のようなことがあります。

・回転性めまいというより、浮動感やフラフラするめまいである

・めまいの起きる状況が比較的はっきりしている

・不安感が強い、億劫な感じがある

・食欲が低下し、睡眠が十分とれない

・不定愁訴(頭痛、肩こりなど)の合併

これらのことを問診で知り、心因性めまいの診断や治療が行われます。

突発性難聴の検査

突発性難聴は、突然片方の耳がほとんど聞こえなくなる病気です。

両耳に起こる場合もあり、突発性難聴が起こった人の半数に、めまいが起こります。

めまいが起こる突発性難聴の検査は、他のめまいを伴う病気同様に、問診が行われます。

問診で聞かれることは、難聴が起こったときの様子や健康状態、

耳鳴り・めまいの有無と状態、手足のしびれなどです。

また、難聴の程度や種類を確認するために、聴力検査も行われます。

聴力検査では、純音聴力検査が必ず行われ、高度の感音性難聴であることを確認するそうです。

このほかにも、身体のバランスや眼振を診る、平均機能検査や、

ウィルス感染の有無を調べる、血液検査、聴神経腫瘍や中耳炎で無いことを確認するために、

レントゲン検査も行われます。

めまいを伴う突発性難聴の診断では、このような検査が行われています。

前庭神経炎の検査

前庭神経炎は、立っていられないほどの激しいめまいが、吐き気や嘔吐を伴って突然起こるものです。

この前庭神経炎を判断するための検査は、どのようなものが行なわれているのでしょうか?

まずは、問診です。

前庭神経炎には、めまいとそれに伴う症状や経過などに特徴があるそうですので、問診である程度の診断ができるそうです。

問診では、めまいが起きたときの様子や、めまいに伴う症状の有無などを聞かれます。

また、検査としては、前庭神経炎では、聴力低下が起こらないことから、その確認のため、聴力検査が行なわれます。

ほかにも、耳にお湯や水を入れ、眼振を診る温度刺激検査、中枢性疾患によって起きためまいで無いことを確認するために、MRIなどでの画像検査を行なうこともあるそうです。

前庭神経炎を診断するときは、このような検査が行なわれるようです。

良性発作性頭位めまい症の検査

めまいと呼ばれるものの中で、最も多いといわれている、

「良性発作性頭位めまい症」の検査について紹介したいと思います。

良性発作性頭位めまい症の検査は、

“問診”“平衡機能検査”“眼振検査”の3つが行われているそうです。

良性発作性頭位めまい症の問診で聞かれることは、めまいが起きた時間や動作、姿勢についてや、

めまいの症状と継続時間、めまいに伴う症状の有無などがあります。

良性発作性頭位めまい症の平衡機能検査は、他のめまい疾患で無いことを確かめるために行われ、

直立検査や足踏み検査が行われます。

眼振検査では、良性発作性頭位めまい症で見られる眼振の様子を見るために、

めまいが起きる姿勢をとり行われますが、医師がついていますので、安心して検査を受けましょう。

良性発作性頭位めまい症の検査では、このようなものが行われているそうです。

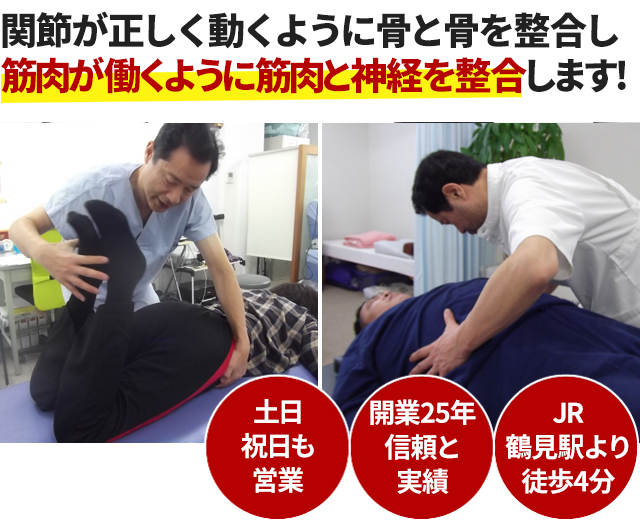

【あおぞら整骨院】では「めまい」の施術が出来ます。

頸性・椎骨脳底動脈・片頭痛・肩凝り・血圧・自律神経・良性発作性頭位

頸性・椎骨脳底動脈めまい

頸椎の変成(頸椎症)の施術と顎関節の施術をします。

片頭痛・肩凝りめまい

冷えと肩凝り症の施術と顎関節の施術をします。

血圧・自律神経めまい

自律神経・迷走神経に神経・筋整合法の施術をします。

良性発作性頭位めまい

頸部症候群の施術と浮遊耳石置換法を行います。

あおぞら整骨院の

[ミッション]

あちこち行ったが痛みが取れない

治療しているがなかなか痛みの改善がない

検査して異常はないが痛みがある

不定愁訴がある

困っている!

肩が痛く、腕が挙がらない

首が痛く、腕に痺れ痛みもあり辛い

腰が痛く、立っていられない

膝が痛く、歩けない

足が痛く、運動できない

あしに痛み、痺れがあり、思うように動けない

頭痛、めまい、身体が不調で辛い

困っている!

そんな方々をなるべく早く、改善解消へ導くこと

それがあおぞら整骨院のミッションです

あおぞら整骨院の使命、目的です

腰痛・坐骨神経痛を解消したい方へ

土日・祝日も営業 開業25年の信頼と実績 鶴見駅より徒歩4分 平日20時まで営業 体験談多数掲載中