慢性痛、心理社会的要因

心理社会的要因

もう一つの「こころ」の問題では「精神心理的要因・社会生活的要因」が痛みの発生や慢性化に大きく関与しているにも関わらず、積極的な取り組みがなされていないことです。

痛みに心の問題が関与しているのに、心療内科などで痛みの事を尋ねても「痛みの治療は出来ません」と言われます。身体も心も一体なのに身体の治療と心の治療が切り離されているのが我が国の医療の現状です。

では、心の働きが身体に与える影響を見てみましょう。

急性痛と慢性痛

怪我や事故などで生じた急性の痛みが治ることなく、慢性痛へ移行するにはいくつかの持続因子、強化因子が関与していると考えられていますが、「精神心理的要因」と「社会生活的要因」という心の問題の関与が指摘されています。

ストレスと病気

安保徹著 「医療が病をつくる」より

病気の原因を大きく分けると①遺伝子 ②感染症(細菌・ウイルス) ③生活習慣であるが、日常的に起こっている多くの病気は生活習慣病と言われるように、その人の日常の活動や食生活、そして心の悩みなどを原因とした破綻から来ているように思われる。

生活習慣病と言うと食べ物の摂取やタバコなどの嗜好品にのみ注意を向けられる事が多いが、もっと大事な事がある。働き過ぎ、仕事上での対人関係による葛藤、家族関係、心の深い悩みなどのストレスが、私たちの交感神経を過剰に緊張させ病気をつくることが、圧倒的に多いのである。私は病気の80%は広い意味のストレスや、医療に於ける薬剤使用の間違いによって起こっているものと考える。また、ストレスという概念の中には、排気ガスの吸入、農薬や環境ホルモンの摂取なども加えなくてならない。

プラシーボ効果

プラシーボ効果とは偽薬効果の事で、偽の薬を処方しても、効くと信じ込む事によって何らかの改善効果が得られる事を言います。この効果が存在する事は広く知られていて、特に痛みや下痢、不眠などの症状に対しては、かなりの効果を現すと言われています。

「ビーチャー博士の研究」

・1082例の統計によるプラシーボ効果の現れる確率は35%±2.2%

・癌の自然退縮をもたらすほど強力に作用することもあり、決して無視できるものでは無い。

このビーチャー博士の研究は1082例という比較的大きな研究 なので信頼性が高いとされ、プラシーボ効果の例として取り上げられる事が多いのですが、他の研究ではこれよりも効果が出 るとしているものも数多くあります。

ビーチャー博士の研究では、効果があるはずのない偽薬を使って、35%前後に効果があったとしていますが、10人の内3人~4人に効果がみられるというのですから、心の問題はないがしろに出来ません。

ノーシーボ効果

逆に偽(にせ)の薬なのに、副作用(有害作用)が現われることを、ノーシーボ効果といいます。薬には副作用があるという経験をした事などによって、薬に対する不信感や不安感があると何の薬理作用がないはずの偽薬を飲んで、副作用が出現する事があります。

また、「腰痛⇒治らない⇒手術が必要」など、誤った情報や信念を持っていたり、医療機関で不安感を抱かせられる経験をすると、治るはずのものが治りにくくなったり、悪化して行く事があります。

トリガーポイント研究所に相談に来られる方のお話しを聞いていると、医療機関での診断を受けてから症状が悪化している例がよくみます。

「軽い筋肉痛がなかなか治らないので、念のため医療機関を受診したら、レントゲンを撮られて脊椎分離症という診断を受けました。安静が必要だということで入院しましたが、それからどんどん痛みが悪化しました」

当サイトをご覧になっている方の中にも、このような経験をされた方も多いと思います。

【レントゲン撮影をすると治りが悪くなる?!】

421名の腰痛患者を対象に、X線撮影をする群と対照群に無作為に割り付け、9ヶ月間追跡調査した結果、X線撮影群の方は痛みの持続期間、活動障害、健康状態の成績が悪く、受診回数も多かった。

(Kendrick D et al, BMJ,2001)

このように私たちの身体は心の働きと不可分ですので、「希望」は身体を治癒する方向へ導き、「不安」「不信」「心配」はその悪化や慢性化の方向へと導きます。

痛みの2つの側面

痛みには二つの側面があります。一つは感覚としての側面。もう一つは情動としての側面です。しかしこれでは何のことだか分からないと思いますので、例を挙げてご説明します。

例えば指圧院に行って、いつも気になる場所をグーっと押さえて頂いたとしましょう。

その時、感覚としては「痛い」のですが、情動の方は「快感」・・・です。

一方、痛みで目が覚め、時間の経過と共に腰の痛みが増して来たとしましょう。

その時の感覚も指圧院の時と同じ「痛い」のですが、「これは何の痛みなんだ?」「病院で指摘されていた椎間板ヘルニアが悪化したでは!」などの不安や心配がなどの情動が動くとその痛みは「つらい」ものとなります。

つまり、「痛い」という感覚にどのような情動が付加されるかによって、痛みは気持ちいいものにもなりますし、つらいものにもなります。

従って「痛み」の先に「歩けなくなるのでは・・・」「大手術を受けなくては・・・」等の強い不安があると痛みはとてもつらいものとなります。

しかし、現在感じている痛みが「筋肉のトラブル」に過ぎず、『指圧する』『温める』『伸ばす』などで自分でもある程度軽減する事ができ、医療機関や治療院などでトリガーポイントの不活性化治療を受けるとるとかなり楽になる事が分かっていると、強い不安感が生まれず、痛みを客観的に見る事ができると思います。

その意味で筋筋膜性疼痛症候群(MPS)の考え方が広まり、一日でも早く日本全国どこでも、近くの医療機関や治療院でトリガーポイントの不活性化治療が受けられるようになることが望まれます。

医師の言葉で改善率が変わる

下記の表をご覧下さい。

ポジティブ群:医師が患者に対し希望を持たせたり勇気づけをする言葉を掛けた群。

ネガティブ群:医師が否定的な言葉を患者に与えた群。

| ポジティブ群 | ネガティブ群 | |||

| 治療群 | 無治療群 | 治療群 | 無治療群 | |

| 改善率 | 64% | 64% | 42% | 36% |

(Thomas KB,BMJ,1987)

ポジティブ群では治療を受ける受けないに関わらず64%の改善率を見せていますが、ネガティブ群では治療受けてもその改善率は、ポジティブ群の無治療群に及びません。

これまで見てきたように痛みの発症や慢性化に関わる大切な二つの問題(筋筋膜性疼痛症候群、心理社会的要因)がこれまでの痛み医療の中では取り上げられていなかったり、軽視されていたため、「痛みの放浪者」が増え続けてきたと言えます。

(トリガーポイント研究所より)

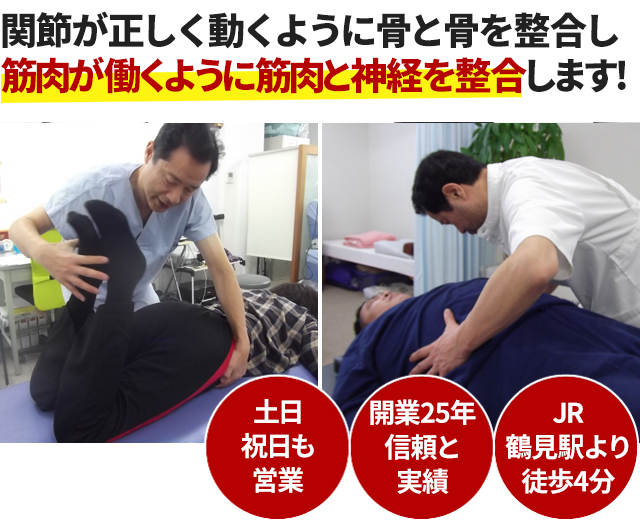

あおぞら整骨院

症例

片側の足が重いので思うようにスムーズに歩けない為、医療機関に行ってレントゲンを撮って、腰の牽引と電気を1年間やったが 、返って反対側の足も痛くなり、痛かった足は相変わらずの状態で、相談したら違う病院を紹介され、MRIで腰椎椎間板ヘルニアと診断され、手術が必要と言われ、不安で当院に来院。

来院時、肩が落ち前かがみで、足を引きずるようにゆっくりしか歩けず、つまずき易いとの事。

治療

まずは姿勢を見てすぐに原因がこうではないかというイメージが浮かびました。

そして、こう伝えました、

「大丈夫、心配はいらない、スムーズに歩けるようになる」と

「ほんと」と目が少し輝きました

前かがみの姿勢で常に歩いているので、身体の前(ももの前)に負担がかかり重痛い感じを出し、負担を強いられたのではないかと。

案の定、大腿四頭筋の筋整復、深腰の治療、姿勢と歩き方の指導で何回かの通院で回復しました。

「ああ、歩ける」とほほ笑みと目が輝いていました。

*腰椎椎間板のヘルニアがMRIで見つかったとしても、症状のそれが原因ではないことが多くあります。

腰痛・坐骨神経痛を解消したい方へ

土日・祝日も営業 開業25年の信頼と実績 鶴見駅より徒歩4分 平日20時まで営業 体験談多数掲載中