痛み/どんな時に痛みは出る/動作痛

身体を動かした時に痛む、慢性痛

私たちが痛みを感じるのは「腰を曲げると痛む」「階段を登るときに膝が痛む」など何らかの動きをしたときに生じる「動作痛」が多いと思います。

何らかの動きをすると言うことは、筋肉や靱帯を使うという事ですから、動く時の痛みはこれらから起きているわけです。

靱帯は大きな動きをしませんので、分かりやすい筋肉で考えますと、筋肉がどのような動きをしたときに痛みが起きるのでしょうか?

筋肉の状態による痛みの分類

①収縮痛(筋肉に力を入れた時の痛み)

1-1 等尺性収縮(筋肉の長さは変えずに力を入れる)

1-2 短縮性収縮(筋肉が短くなりながら収縮する)

1-3 伸長性収縮(筋肉が伸びながら収縮する)

②短縮痛(他動で筋肉が短くさせられた時の痛み)

③伸張痛(他動で筋肉が伸ばされた時の痛み)

身体を動かす時には力を使うわけですから、私たちが感じている痛みは基本的には①の収縮痛です。

これは痛みの原因となっている筋を見つけるときに、最も大事な視点です。

収縮痛1 等尺性収縮

等尺性収縮時と言うと分かりにくいのですが、筋肉が伸びも縮みもしないのに力が入っている状態です。

胸の前で両手の平を合わせて押し合う時を思い浮かべて下さい。この時、腕は動きませんので腕の筋肉は伸びも縮みもしませんが、筋肉にはしっかりと力が入っています。

じっと立っているときに腰に痛みが走る、座っているだけなのに腰が痛いと言った場合、動きがないので筋肉を使っていないかのように思えますが、じっとしているときも、脚の筋肉や脊柱周囲の姿勢筋(身体を支えるための筋肉)が働いています。

つまり姿勢筋の等尺性収縮によって、じっと立っている時など、動きを伴わない時でも痛みが出るという事です。

収縮痛2 短縮性収縮

懸垂をするときの上腕二頭筋(力こぶができる所)で考えてみましょう。

鉄棒にぶら下がって懸垂を始めますと、上腕二頭筋に力が入り短くなって行きます。

このように筋肉が短くなりながら収縮する事を短縮性収縮と言います。

収縮痛3 伸張性収縮

今度は逆に懸垂で上がった状態からゆっくりと降りてくる時を思い浮かべて下さい。

身体が下がるに連れて上腕二頭筋は伸びて行きますが、筋肉強く収縮しています。

活性化したトリガーポイントがある筋肉が、この3つの筋収縮をしたときに痛みを感じますが、特に強く収縮している所で感じます。

短縮痛

これは力を入れずに筋肉が短くさせられた時に痛みを発する現象です。

例えば腰を曲げて横になって就寝される事も多いかと思いますが、この時、お腹や腿の付け根にある筋肉は短くなったままになっています。

筋肉が、短い状態のまま長時間そのままにされると、トリガーポイントが活性化してきて、痛みを発するようになります。

伸張痛

力を入れずに筋肉が伸ばされている時に痛みを発する現象ですが、収縮痛や短縮痛に比べると痛み方は小さいと思われます。

伸ばしている筋で強く痛みを感じる事がありますので、縮んだ筋肉を伸ばすと痛みを感じると思われている方も多いと思いますが、ある筋肉が伸ばされている時はその拮抗関係にある筋肉は縮んでいます。実は筋肉を伸ばしている時の強いつっぱり感や痛みは拮抗側で縮んでいる筋肉が起こしています。

このように痛みを感じる時にどの筋肉が関与しているのかは、痛む場所にとらわれず、どこが一番強く収縮しているか、どこが一番短縮させられているかを見る事です。

この原則を当てはめますと、痛みの原因となっている筋肉を探すのは容易になります。

トリガーポイント=筋硬結があるポイント

(加茂整形外科医院より)

[あおぞら整骨院]

シナプス遅延性の速まりによるタイプ

「動くと痛い」運動痛で慢性的な「動き痛」は殆どこのタイプ。

これは関節を動かす筋肉がその役割を果たせてない事が原因で、神経から筋肉へ伝えられた運動指示が筋肉中の筋繊維に伝わっていない状態。

こうなる原因の大半は、関節の使いすぎによる筋肉のオーバーワークや関節に変形があるため関節面に過度な制限がかかり、筋肉が充分に働けないようになっていることなどによります。

シナプス=神経筋接合部

シナプス遅延=興奮がシナプスを通過するのに要する時間。最小時間は0.5ミリ秒。

神経終末の末端(神経終末球)に神経インパルスが到達すると、神経伝達物質であるアセチルコリンが、筋形質膜と神経終末球の間に広がるシナプス間隙に放出される。筋形質膜の凹凸部を運動終板と呼ぶ。運動終板上にはアセチルコリン受容体が位置し、アセチルコリンを受け取ると、ナトリウムイオンチャネルが開き、ナトリウムイオンが流れ込む。すると筋活動電位が発生し、筋肉が収縮する。アセチルコリンはアセチルコリンエステラーゼによって急速に分解される。

シナプス伝達の特徴に

易疲労、酸素不足や薬物の影響がある

易疲労=シナプス前ニューロンを高頻度で繰り返し刺激すると、シナプスは疲労してシナプス伝達の中断が起こる。

酸素不足や薬物の影響=酸素不足や種種の薬物などに敏感に反応して、シナプス伝達が障害される。

シナプス中断が起きると

中断が起きた筋肉が働かなくなるため、関節の支持性が崩れ、関節に直接負担がかかってきて、変形性関節症などになる。

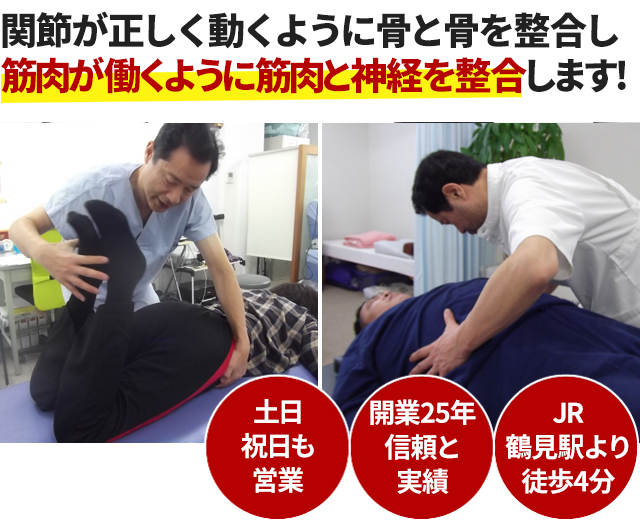

筋整復法は

このシナプス中断された筋肉を擬似動作(施術)でシナプス伝達を促し、筋を賦活させ、筋肉を働かせる状態にする療法。

慢性痛では、冷えると、発痛物質が蓄積して、傷みが増悪する。軽い運動をして、血行を良くすると、発痛物質が除去されて減少し、痛みが軽減する。

しかし、急性痛では、運動をすると、組織の酸素需要量が増加し、組織傷害が増悪し、発痛物質が増加し、痛みが増強するおそれがある。

慢性痛は、天候変化(気圧低下)により、増強する。

気圧が低下すると、交感神経が緊張し、副腎髄質からのアドレナリン分泌が亢進し、末梢血管(細動脈)が収縮し、組織内の血行が低下(虚血)し、酸素(O2)濃度が低下し、組織のpHが低下(乳酸の蓄積など)し、感受性が高まっていた痛み情報を伝達する痛覚繊維が興奮し、痛みが増強すると考えられている。

気圧を感知する「気圧センサー」が、内耳に存在する可能性が示唆されている。

腰痛・坐骨神経痛を解消したい方へ

土日・祝日も営業 開業25年の信頼と実績 鶴見駅より徒歩4分 平日20時まで営業 体験談多数掲載中